张楚和他外部的世界

此时张楚的心态,如《艳阳天》中窦唯的心态,简直如出一辙。《艳阳天》是一枚琥珀,滑向沉睡的幻想;《造工厂的工厂》是私人呓语,游向黑暗中的梦。在此之前,张楚已有所流露,其前奏是《知道了》。他们并不愿融入社会,但发现对这个社会已没有什么话说了。这时,他们的状态既不是思考状态(清醒),也不是行动状态(投入),而是走神状态(游离)。

《造飞机的工厂》里的有些标题,你不能太重视,不能把它作解读的线索,否则你可能会掉进陷阱:它们只是私人生活中的标记,并无对读者的暗示。相反,从音乐表情触及歌词,你或许会获得一些正确的信息。

九十年代的中国,是过去的人群突然碎裂,由整体极速向个体飞散的过程。由文化,以及它的一个组成部分——摇滚乐——来看,从社会关怀越来越深地转向个人体验,这个过程已成趋势。《造飞机的工厂》所展示的事实,是这种个人体验的私人性越来越没有公约的性质,无法印证大众——甚至小众的体验。此刻个体最深的感受,已越来越难与别人分享。

过去摇滚是启蒙性的,突出表现在对历史、社会的反思,对意识形态的批判;那时人群是整体的,有相应的反应机制。商业、经济统治社会后,社会对人的控制一下子松了,整体性人群开始崩溃。思想对人的控制也松了,艺术家空前地感到对人群的无力。从批判社会到内心体验,这两年,艺术家对社会的无力已一览无遗,无法作用于社会,无法说什么,剩下的只有“独善其身”,社会责任感彻底丧失。《造飞机的工厂》又是一个例证,除了张楚自己,什么也没有。他们都退缩到内心里去了。这是一个力量丧失的时代。

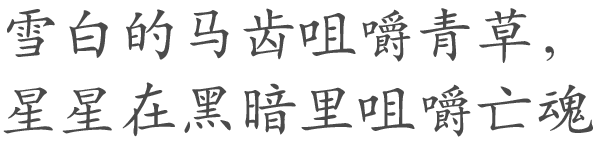

还可以有一个观察视角,社会化视角,这个视角对张楚尤为合适。在张楚身上,社会化显得很艰难,并不像别人那样顺理成章,自然而然就完成了。对绝大多数人来说,社会化是糊糊涂涂到达结果的,而张楚不一样,他比较较真儿地看待常识,那些通常能被大家默认的社会常规。这一张专辑的很多内容,都可以看作张楚在大街上飘移时的自言自语,是两重人格在对话,讨论的核心问题,是要不要苟且,要不要顺应。

于是,成熟,懂事,社会化——开始还问,后来都不想太多。于是这位老张,他永远开始了坚强的衰老。他所有的那些“以为”,从这里也许很快要忘记了。张楚对自己说:孩子呵,快松开乳头从怀里掉下来,你必须接受这个结果:长大,和成熟。