张玮玮:男人步入中年后,身上的光就暗淡了

在42岁生日那天,民谣歌手张玮玮宣布他要“隐退”,“暂停所有的演出及相关工作”,并开始打理个人公号“白银饭店”。

流光容易把人抛,一眨眼,小半年过去了。他的公号以平均下来一个半月一篇的频率不定期更新着。

和公号里的神出鬼没相比,微博上的张玮玮倒是频频露面:分享生活、音乐、旅行、一蔬一饭。

这几天还跑去上海草莓音乐节,久违地以纯观众身份看了“坏脑袋”二十周年演出。20年前“坏脑袋”首发演出,他也去了。那时他还是个在琴行打工的小伙儿,20刚出头。

看上去,他好像真的从工作中抽身而出,专心游山玩水了。虽然他在公号里写:“给自己定了个工作计划,写了满满一黑板。”但事实上,张玮玮究竟在鼓捣些什么呢?外人很难得知。

在过去的42年里,张玮玮一直很不“安分”,生活轨迹不停在变:从老家白银到兰州,再到北京,直到迁居大理。

在这篇文章中,我们会梳理出张玮玮42年的“动荡轨迹”。从某种程度上来说,这不仅仅关乎张玮玮一人,而是一个胸怀世界的小城青年,从少年心气跨越到中年危机的故事。

01

白银饭店:

我喜欢上摇滚乐,从此不甘心在这里搁浅

1976年12月,张玮玮出生在甘肃中部的一座五线工业小城——白银市。这是地图上一个小得不起眼的地方,外人很少听说过这个地名。

虾米用户@山尔 在歌曲《白银饭店》页面的留言

有多“不起眼”呢?张玮玮后来说,他和郭龙一起闯荡北京,遇到戴金链子的东北大哥,被问起自己的家乡,说出“白银”的那一刻,“东北大哥”乐得哈哈的:“什么白银,我还黄金呢。”

所以再被问起“打哪儿来的”这类问题,张玮玮就直截了当说“兰州”,省事儿。

但让171万白银人没想到的是,2016年,白银在一夜间全国出了名。一起成功破获的刑侦案件,让一桩隐藏二十多年的连环杀人案浮出水面:从1988年开始,一个名叫高承勇的变态杀人狂,在白银等地连续实施强奸杀人案,前后杀害了11名女性。

巧的是,这起连环杀人案的第一个受害者,白银公司23岁的女职工白某,遇害时的住址,就和张玮玮家在同一个街区——中间只隔着两排平房。

那一片都是国有企业的家属区,张玮玮成年之前的日子就在那里度过。

虽然白银是建国后为了开采矿业而兴建的移民城市,张玮玮的邻居们都来自五湖四海,但他们都是在同一个单位上班的职工和家属。邻里之间平时多有走动,互相串个门,送个菜,人情味很足。大概就和韩剧《请回答1988》里的“双门洞”一样,是相互帮衬,其乐融融的友爱邻里。

但欢乐祥和的氛围没有持续到张玮玮长大成人。进入90年代以后,国有企业改制的风潮也刮到了白银,成为后来轰轰烈烈的“下岗”前奏。

一人下岗,全家落泪。图/ 电影《地久天长》剧照

“改革的阵痛”波及到了万千家庭,其中也包括张玮玮家。

“1994到1998这四年,白银一直在绝望的处境之中,大小工厂纷纷倒闭。依附在工厂的一个个家庭靠着微薄的低保维持生活,我母亲的纺织厂甚至有人因此跳楼自杀。”张玮玮曾经在微博里如是写道。

人们都往外跑,寻求出路。16岁那年,母亲随工作调动去了兰州。张玮玮的户籍跟随母亲由“白银”变更到了“兰州”。

但他人还跟着父亲一起留在白银。

张玮玮和父亲的关系一直都很微妙。小时候他觉得父亲是个不合群的人。

当所有人都在定点上下班的工厂和集体生活中寻找安全感时,父亲的所作所为显得和环境格格不入:别人下班后靠下棋打牌看电视来打发时间,热爱音乐的父亲却总是一个人趴在写字台上抄谱子;他还花了3500元从广州买回一架钢琴。那是1985年,他和张玮玮的母亲,俩人每月工资加起来才200元。

钢琴的到来,宣告了张玮玮“音乐生涯”的开始,尽管这是被迫的——父亲将自己的音乐抱负寄托在儿子身边,强迫他练琴。从此小玮玮再也没睡过午觉,晚上也不能看电视。

可那时每晚电视上都会播他爱看的台湾电视剧。无心练琴的张玮玮想了个“摸鱼”的招儿——找面镜子放在钢琴前,一边偷看电视,一边在琴键上乱按。

领着体制内的薪水,父亲的人生别无选择,只能被“浪费”在这座日益落魄的工业小城里。他相信学音乐可以改变命运,所以费尽心思培养儿子。

但他过于苛刻,将自己的包袱强加在小玮玮身上,后者被激发出了逆反心理: “只要不搞音乐,干什么都行。”

那时,张玮玮绝不会相信,长大后的自己也会为了音乐神魂颠倒。

17岁时,按照父亲的意愿,他进了西安音乐学院,学习单簧管。在这里,他遇见了喜欢听摇滚的室友,从此被带进新世界的大门。

他和室友经常窝在宿舍,一个乐队接一个乐队地听。摇滚乐的反叛精神给了他反抗现实的力量。

在此之前,他能想到的最好未来,就是像父亲那样,进体制内当一名音乐教师;留在白银,过着循环往复的生活,“如此生活三十年,直到大厦崩塌”。

但摇滚乐给他展示了另一重可能性。21岁时,张玮玮决定将“千疮百孔”的白银和留在白银的父亲远远抛在脑后,去北京“搞音乐”。

很多摇滚乐手都有和他相似的经历,一如科特•柯本离开阿伯丁,吴吞离开新疆。“梧桐垃圾灰尘”和“八十年代的金坛县”也留不住心中蠢蠢欲动的年轻人。落败的故乡注定承受不起他们梦想的重量,投入广阔天地,才会大有作为。

02

流浪北京:

我是一个求生存的外来“盲流”

张玮玮是1997年7月18日来到北京的。

之所以二十多年后还能记这么真切,是因为这一天是他“生活里最重要的日子”。

北京对他来说,就是第二故乡,是他的大学。在这里他“完成了人生中的下载更新,从里到外,整个给捋了一遍。”

“是北京重新塑造了我。”

自然,北京用梦想浇灌了他,也用苦难打磨了他。

虽然是奔着音乐梦来的——初到北京的张玮玮,原本想找个小酒吧默默卖唱,但1997年的北京,连个livehouse的影子都没有。那时的摇滚乐队没有根据地,演出只能“打一枪换一个地方”。

一个21岁的弹吉他的年轻人,吉他弹得还不怎么样,可想而知靠音乐谋口饭吃有多难。

21世纪初,住在北京郊区的张玮玮。摄影/ Anaïs Martane

张玮玮这样形容当时的自己:一个求生存的外来务工人员。“去家政公司交手续费,完了等着劳务给派活。什么都干,小时工,甚至洗抽油烟机......”

在他印象里,一共洗过两次抽油烟机,第二次尤其刻骨铭心。因为那个油污积了万年没洗,怎么洗都洗不干净,洗得他直想哭。

后来他去了琉璃厂一家乐器行打工,吃住都在琴行里,日子才算好过一点。

在琴行卖琴的日子,只要没有顾客,他就死磕练琴,琴技突飞猛进。只要有人来买琴,他调好音来一段大solo,就能把对方看傻了,都不敢开口砍价。

“务工”之余,张玮玮将自己浸泡在北京为数不多的现场里。那个年代的摇滚现场和现在的不一样,有一种魔幻吊诡的味道:他看的第一场舌头乐队的演出,是在北三环的一家夜店里;夜店位于一座楼盘内,起了一个激情四射的名字——“玫瑰天涯”。

2000年,北京五道口开心乐园,舌头乐队演出。底下pogo最起劲的那个乐迷就是张玮玮。图/ 香港《明报周刊》

与此同时,张玮玮已经开始追随野孩子乐队的演出。

野孩子乐队是一支西北民谣乐队。1995年,兰州男人张佺和小索成立了野孩子。他们的音乐带着西北的风沙,悲伤而又铿锵。来到北京后,他们凭借富有感染力的现场迅速征服了一批乐迷。

在西北孩子眼里,野孩子就是精神偶像。他们走出兰州来到北京,并且还将音乐做出了起色,这对于初来乍到的音乐青年来说,就是方向和指引。

而对于20岁出头的张玮玮,野孩子提供的不仅是精神力量,还有实实在在的物质帮助。

在兰州人的江湖法则里,仗义得排第一位。张玮玮一场不落地追随野孩子演出,管张佺和小索叫“哥”。两个“大哥”应了,兄弟就这么成了——既然是大哥,就会对“弟弟”张玮玮的生活负责。

后来,厌倦了在琴行打工的张玮玮,干脆辞了工作直接搬进小索的家里。 他和乐队成员同吃同住,他们干啥他也干啥,成了野孩子的“编外人员”。张佺和小索一看,“这孩子估计也赶不走了”,索性让他加入。

来京2年后,“外来务工人员”张玮玮,终于走上了“搞音乐”的正途。

03

河酒吧:

积木搭就的空中楼阁,事如春梦了无痕

直到今天,回忆起“河酒吧”里的日日夜夜,张玮玮还会生出“昨夜如梦,似流星划过”的梦幻感:

每晚嗨翻天的时候,他真的以为会和这帮朋友一直玩下去。几个大男人生死不变的誓言,喝大了以后抱在一起的感动和畅快,曾经都那么真实。

然而不过两年时间,河酒吧就成了过去时,被写进“中国民谣编年史”。这个开在三里屯南街,面积不足15平米的小场地,被冠上各种金碧辉煌的title:中国早期livehouse的雏形,当代民谣的“母亲河”......

河酒吧,2002年。图/ Anaïs Martane

但当时的野孩子,开河酒吧的动机,不过是想找个固定的地方给乐队排练,顺便晚上演出、卖酒,赚点钱。

2001年6月,河酒吧开门营业。野孩子成员从此有了双重身份:白天在酒吧排练,一周五天,风雨无阻;晚上6点以后,哥几个都变身服务员,摆桌子打扫卫生,开门“接客”。

演出是天天晚上都有并且风格天马行空。王娟、舌头、木马、窒息、废墟、木推瓜……这些乐队都在河酒吧演出过。每周三晚上是小河和万晓利的固定拼场,野孩子则是每周五演出。

不界定风格,成了河酒吧最显著的风格。来演出的乐队“缺什么乐手只管说话,这儿都有”。而张玮玮则成了河酒吧的驻场乐手,同时参与三支乐队,是万金油一般的存在。

啤酒便宜也是河酒吧的特色,“青岛一瓶才5块钱”。

2003年春节,在河酒吧一起跨年后,大家一起去三里屯照相馆合影,图为美好药店乐队。图/ Anaïs Martane

有酒,有音乐,全北京的文艺青年倾巢出动,蜂拥来到河酒吧。

他们从西北五环的树村杀到三里屯,七八个人,花40块钱包一辆黑的面包车。并且经常有来无回:有喝大了回不去的,有花光了路费没钱回去的……小索就发挥西北人的豪爽好客,请大伙儿喝酒。没地儿睡觉的,通通带回他租住在幸福三村的家里过夜。

那时万晓利住在天通苑,距离三里屯有20多公里。他买了辆摩托车,每天从家里“突突”到河酒吧。但演完一喝大,就没法骑回去了。于是车扔在酒吧里,人去小索家睡觉。

不仅是万晓利,小索家的沙发还是所有滞留在河酒吧回不去的文艺青年的收容所。北京摇滚圈的半壁名流,谢天笑曹操赵已然……就没有没在小索家睡过的。

有的睡醒了还要吃顿饭,晚上继续去河酒吧“嗨”。台上台下都是朋友,演出氛围特别好,一演起来就掏心挖肺的。

演出一结束,放一会儿音乐。大家喝几杯,歇一会儿。完了十几个人往台上冲,玩即兴。小小的酒吧,十几个人弹吉他,即兴到天亮。每周这样嗨到极致的场子,有三到四次之多。

这种即兴演出,不仅帮助张玮玮等一批音乐人找到了创作灵感,也造就了河酒吧稀里糊涂的学术氛围——就像一所学校一样,把大家圈在这种氛围里摸索自己的风格,也推动了一批影响深远的唱片诞生,比如万晓利的《走过来走过去》,和小河的《飞的高的鸟不落在跑不快的牛的背上》。这“就像是大学宿舍里干出来的事儿”。

张玮玮在北京的自己家里拉手风琴。图/ Anaïs Martane

那会儿大家最常说的话是:“我们这辈子都要在一起,老了以后一起到法国找一个小镇,全都搬到那去住……反正就这么些人,谁都喜欢,就一辈子待在一起。”

可惜美好的日子注定短暂。2003年,“非典”袭来,北京的演出场所都不能继续营业,河酒吧也不例外。于是这年夏天,河酒吧关门了。

很多乐队失去了演出机会。那时一场演出,乐手能赚300元左右,而一个月的房租不过才450元。基本上演一场,一月的房租就有了着落。反之,连着三个月没有演出,交不上房租,就不得不面临去留的抉择。

那一年解散的乐队不计其数,有野孩子、美好药店、舌头……树村也拆了,张玮玮的朋友们没有了容身之所,很多人改行,很多人离开,剩下的人也被打散,汇入了北京的各个角落里。

中国地下摇滚由辉煌跌入了低谷。原本一群人聚在一起,互相提供精神给养和归宿,那是音乐和爱的乌托邦,却被现实挫败。这种悲观、压抑的情绪,在2004年小索因胃癌去世时达到了顶点。

张佺(左)和小索(右)

葬礼过后,原本河酒吧那一帮朋友在新豪运酒吧办了一场“告别小索”的演出。谢天笑翻唱了野孩子的《生活在地下》,格外震撼;张玮玮和郭龙唱了《黄河谣》,直接在台上唱哭了。在场的每个人都很悲痛。

河酒吧关门、小索去世,“就像是大家做了一个特别美的梦,突然一下被扯得粉碎,让大家清醒无比。”张玮玮这样形容那个混乱的时期。

之后,张佺远走云南,野孩子彻底散了。张玮玮成了“没人要的孩子”。

于是他和郭龙搬到了霍营。

04

北京最后的日子:

潦倒黑暗,用200块的吉他写出《米店》

河酒吧关门、野孩子解散以后,张玮玮在北京的“黄金时代”也就结束了。

搬到霍营以后,演出少了,他没有收入。住在郊区冷冷清清的村子里,秋天入冬的时候,大风吹得树杈噼里啪啦地响。白天他经常站在村口看树枝,一看两三个小时就过去了。“精神特别恍惚”,他开始意识到自己有些不对劲,可能是抑郁了。于是告诉自己“不行,要积极点”,决定搬回城里住。

带着自己仅有的400块钱,他去了东四十条看房。房租要1200,于是他给当时乐队的左小祖咒打电话:“我想搬回城里,但没钱交房租,能不能给我预支点演出费?”

祖咒就回了一个字“来”。于是张玮玮去了他在陶然亭的家里,祖咒又把房租一给:“拿去吧。”

后来他知道,祖咒当时也没钱,是跟别人打电话借的钱来接济自己。

即使有朋友的照应与温情,也抵不住内心的压抑与黑暗。这黑暗主要来源于梦碎时分的崩溃。

2005年,乐队IZ解散,最后一场演出在无名高地。张玮玮去的时候带了两瓶酒,演完下台不到20分钟,就把自己喝断片了。“大杯大杯地灌自己,太难受了。”

做乐队就像大家一起造梦,但这梦境太易碎。一次接一次地破碎,他崩溃了。

他不想再将自己的梦寄托在别人的梦里。因此到了2006年,他决定给自己造一个梦——自己写歌,自己当主唱。

这个时期的张玮玮还和孟京辉合作,给戏剧配乐

第一首歌就写了《米店》。这是他在最潦倒迷茫的低谷时期,用一把200块的国产吉他写出来的歌。

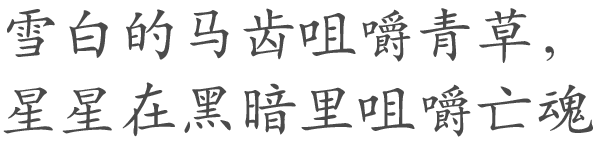

在最后一段歌词里,张玮玮写道:

爱人 你可感到明天已经来临/ 码头上停着我们的船/ 我会洗干净头发爬上桅杆/ 撑起我们葡萄枝嫩叶般的家。

这是他写给后来妻子的歌,也是他对自己的救赎——想到爱人,他就告诉自己,要振作起来,好好活下去。

在每一个灰心丧气的夜晚,他都对自己说:“我求求你了张玮玮,别认怂,顶起来。”

怂,是因为那时的他陷入了无止境的自我怀疑:怀疑写歌是没有希望的,怀疑自己写的东西不行、没人喜欢。

创作的过程也一直在折磨他,就像笼中困兽。而且这种痛苦不可言说——在录《白银饭店》这张专辑时,写不出歌词的他拼命洗澡:

“第一天,白天洗了六遍澡,就是没办法,我不能撞墙,只能洗澡。洗完把桌子擦一擦,嗯,重新开始了,四分钟后又想洗澡,这样一直到第二天晚上。”

在北京待着的最后那几年,是张玮玮经历的最黑暗的日子。整个过程他一直在自救,“急着把自己从黑暗里救出来”。

现在回过头去看,张玮玮偶尔也会觉得,“那时胆子太小,应该多黑几年。”因为人处在黑暗绝望的处境里时,才是真正找着自己的时候。就像夜空中的星星,黑暗越浓稠,星星才越是清晰,甚至锐利得就像刀子,像摔碎的玻璃碴,看得那叫一个真切。

换句话说,痛苦是创作的源动力。

但没有人愿意一直活在苦难里。在和黑暗博弈了几年后,张玮玮选择离开停留了14年的北京,去上海结婚,去过新生活。

05

出走大理:

“霍营养老院”和“摇滚毽子队”

张玮玮离开北京的车票是2011年4月15日的。

走之前他将车票拍照发了微博。和他一起在北京待了十多年的白银老乡郭龙,当时正和朋友吃火锅,看到这条微博,感慨道:“年年岁岁锅相似,岁岁年年人不同。”

那时郭龙决定留在北京,俩人殊途,有些伤感。

但命运的脚步兜兜转转,相聚离散没有人能说得清楚。到了2013年,张玮玮和郭龙就在大理会师了。

迁居大理的原因非常简单:那儿山清水秀,生活成本低,而且好多朋友都在那里,像周云蓬、吴吞、朱小龙……还有野孩子的成员们。

据说大理的房子,张玮玮只用15分钟就拍板交付了定金。完全是“一冲动房租一交,这事就落定了” 。之后妻子跟着他,从上海打包东西搬家南下。

来到大理以后,野孩子也顺理成章地完成了重组,恢复了以前双吉他、双打击乐和手风琴的编制。

重组后的野孩子乐队,左起分别为:张玮玮、郭龙、马雪松、张佺、武锐

大家还在一起排练,就跟在河酒吧时一样:下午2点开始,排练到4点中场休息;大家伙活动活动筋骨,20分钟后继续,一直排练到傍晚6点。

唯一不同的是,十几年前,他们都是二三十岁的青壮年,活动的方式是做俯卧撑;而现在都步入中年,活动改成了踢毽子——力量型变成灵巧型。

野孩子的复出给民谣圈重新注入了理想主义的怀旧气息。2015年野孩子在北京工体举办了二十周年音乐会,几乎整个民谣界的元老都去了,那是一场很难被超越的演出。

2018年,成立23年的野孩子终于有了自己的第一张录音室专辑《大桥下面》。

张玮玮和老狼在长春街头散步。图/ 张玮玮公号

在大理,生活永远是缓慢流动、随心所欲的。张玮玮将房间里的书桌对着窗外的苍山,早上起来逛菜市场,去朋友家骑个摩托车十几分钟就到了。有时在阳台上看着云,一不小心三个小时就过去了。

不知不觉间,张玮玮的微博里关于吃喝和风景的内容越来越多。他隐隐觉得生活不能这样:安逸越来越多,锐气就越来越少,心态越来越平和,但创作的欲望也在下降——来大理5年,他只写出两首歌。

06

人到中年:

不设限,不等了

过去一年,张玮玮形容自己的状态是:非常努力地原地踏步。

一方面,距离上一张专辑录完过去7年了,写歌却完全陷入停滞。另一方面,排练和演出一直在继续,却让人疲惫。

刚到大理时,一天要排练三场,从下午2点一直到晚上10点。“一晚上做梦都在排练,醒来,才歇会儿,好累哦”。

而演出的日子四处奔波,日子过得支离破碎。去年一年,他在大理还没待够三个月。

身体状况也开始不受自己控制。最近一段时间,他每天只能睡四个小时,睡不着,感到焦虑。

张玮玮在朋友的音乐会上拉奏手风琴。图/ 张玮玮微博

他其实一直都在主动抗击这种停滞的状态。去年,为了不让自己沉溺于大理的安逸,他把家里的沙发都扔了,楼下垃圾堆旁一放,半小时后就被人捡走了;书桌也从原来对着窗的位置,挪到对着墙。家里除了卧室,其他地方都改成了工作室,为了巩固自己的斗志。

但没用,还是写不出歌来。

张玮玮明白,虽然自己还渴望和年轻时一样生猛,一样敏锐,一样对世界怀有跃跃欲试的探索欲望,但中年危机却不打招呼地来了,身体和生活都越发不受自己控制。

有时候,他会想起父亲在去世前几年和自己说过的一句话:“男人五十岁以后,身上就没有光了。别人就不愿意看你了。”

父亲说这话时,张玮玮还不到四十岁,但也能感觉到身上的光芒越来越暗淡。他心有不甘:难道我就要被动地等待光芒消失吗?难道人活着就是青春散场这么简单吗?

“不,我要更积极一点。

五十岁,六十岁,可能身体的光芒没有了,但还是可以有才华、智慧这些光芒。”

所以宣布“隐退”之后,张玮玮没有完全歇着。他写起了公号,换一种形式“输出”。

他给自己立下规矩:周一到周五,不出门、不见客、不赴饭局,潜心写作。为了防止自己不自律,又定下时间:早8点半到12点,下午2点半到6点。就像在公司上班一样,虽然这公司只有他一人。

但很快,他意识到这种做法的幼稚:自己每天早上四五点就醒了,为什么不一醒来就写作呢?

对于张玮玮来说,与其说猝不及防的“中年”是一场危机,倒不如说是“人间自然困惑”。困惑是每个年龄段都有的。青春期时面对身体突然迅速的成熟会困惑,而人到中年,从没见过自己的精神和身体状态出现这种失控的状况,自然也会困惑。

发现困惑和及时调整,构成了张玮玮应对“中年”的反应机制。

刚发现自己每天只睡四个小时,他以为身体出了问题。可转念一想,睡得少就一定不好么?睡醒了就工作,困了就再睡。人不可能永远只睡四个小时,等云南的雨季一来,身体就完全是另一种状态,又能睡八个小时。

暂停演出也是一种调整。他将自己对演出的疲惫看作是“积食了”。

对待积食的人,最好的治疗办法不是吃药,而是空腹。饿过几顿之后,就能重新找回对食物的渴望。

在调整适应失控的过程中,他也越来越理解自己的父亲。年轻时他和父亲的关系一直不好,处在一种控制与反控制,胁迫与对抗的关系模式中。

后来虽然有所缓和,但父子只要一深入对话,互相硬刚的细节就会浮现,立马就将俩人拉回到对抗的模式中去。

但父亲去世以后,张玮玮自己也迈入中年。他开始以中年视角“看见”父亲的另一面:他的“无助、无奈”和对儿子的“舍不得”。

“父亲去世时,我四十岁。我和他关系最不好的时候,也就是他四十岁的时候。

那时我十七八岁,对什么都不满,我拼命折腾,就是要离开白银。那时他心里是什么感受,我是没法理解的。一个十七八岁的小孩,你怎么可能理解一个四十岁人的感受。

但他去世以后,我慢慢能体会一些了。因为我也四十了,我开始体会到,真正的生活是你没法控制的。好多东西,就是失控。

我那几年的所作所为,拼命想要离开他,他也想留住我。但他知道,留住我也没用,他解决不了我的人生,他对我的人生做不了任何帮助。

那种难受,是疼得很深的东西。”

明白过来以后,他越想越难受。生活就像是一部电影,拍拍拍,拍到结尾,所有的事情都反转了。他再回看以前的镜头,毛楞青涩,悔不当初。

如果父亲的时间再长一点,自己再成熟点,就还有机会弥补之前的争执和隔阂。然而时间是残酷的,根本没有留给他机会。

这是用打击、遗憾和生离死别换来的残忍一课:不要再等了。不管是对人,对音乐,对写作,还是对其他任何事情。

说来也巧,在他想通这些事情的凌晨,看到原木马主唱谢强发了一条微博:

“不要再等任何人了,包括等自己准备好。”

他在底下评论:“嗯,不等了。”