胡续东:关于张慧生的琐忆

胡续东

……我深信,我永远是这块亲爱土地上的

那个呕吐诗句像呕吐出一朵朵呛人的花的

那个春天的酒鬼。

——黑大春《圆明园酒鬼》

作为一个生活规律得像是提前进入了颐养天年阶段的中年男人,我已经很少晚上出去泡夜店、听演出了。但总会有一些意想不到的机会,能让我现场听到周云蓬演唱的《九月》。每听一次,我这个一贯善于满世界找笑点的人都会忍不住哭得像个窝囊废一样。周云蓬醇厚、辽远的嗓音与海子苍凉、悲怆的诗歌完美无暇的结合自然是催人泪下的主要原因,但对我来说,这首歌之所以听起来格外伤感,还有另外一个很个人化的原因:这首歌背后不止海子一个亡灵,它的作曲者、曾经有恩于我的音乐侠客张慧生,也已经不在人世8年了,而且,和海子一样,他也是选择的自杀。

我注意到,无论是将《九月》在世间传唱的周云蓬,还是在诗乐结合的《圆明园酒鬼》中缅怀旧日的黑大春,都会在演出现场或是访谈、随笔中特别提到张慧生,想让更多的人记住他。然而,对很多喜欢《九月》的人来说,张慧生这个名字依然像“远在远方的风比远方更远”。这次云蓬兄嘱我写点关于慧生的文字,说实在,我完全不知道该写些什么。对这样一位在民谣的草原上像一片野花一样兀自绚烂又兀自隐去的兄长,我对他的身世、他的内心、他的音乐造诣了解得少之又少,我都不能肯定我算不算他的朋友。如果在他慷慨敞亮、义盖云天的精神世界里,像我这种在他周围打酱油的小兄弟也算得上朋友的话,我姑且可以记下些许琐忆。

慧生开始玩音乐,是上个世纪80年代的事情了,那时候我还是个小屁孩,也还没有来北京,对他当年事迹毫无概念,只是后来老是听人说,慧生早先曾是“扒带子”记琴谱的超级高手,那时候很多玩吉他的人参习的琴谱都是慧生扒下来的,他似乎在侯德健的乐队里玩过,据说崔健对他的琴技也赞不绝口。慧生一直非常低调,比起那些刻意混圈的人,他更像个地地道道的散仙。到90年代中期的时候,按说他已经算是音乐圈里颇有地位的前辈了,可他依然租着小平房住在贫穷艺术家云集的圆明园画家村,教教吉他写写歌,喝着小酒自得其乐。

我就是在圆明园画家村第一次见到慧生的。大概是在1994年左右吧,那一阵我还在北大念本科,一天到晚不好好学习,尽往圆明园画家村里跑,说是去跟艺术家们纵酒论道,其实主要是去找女艺术家瞎玩。有天晚上,我在福缘门那边一个画画的姑娘租的小房子里喝高了,稀里糊涂地就留宿在那儿了。第二天一早,一阵急促的叩门声把我惊醒了,我以为是人家姑娘的正牌男友回来了,有点发慌。姑娘说:“没事儿,一定是慧生大哥。”小木门一开,一个身形高大的长发义士闪了进来,拎着一袋包子,一口地道的京腔:“丫头,今儿我难得早起,给你带了点吃的,老不吃早饭可不成。”一瞅见屋里还有我,义士乐了:“这小兄弟也吃点儿,你瞧你,瘦得跟非洲难民似的。”说完,撂下包子,从门外的一座小木桥上虎虎生风地走了。姑娘告诉我,这义士就是村里著名的吉他圣手张慧生,因为是北京人,对村里新来的艺术盲流们照顾有加,人缘特好。

后来我和慧生在画家村里又见过几面,都是人比较多的场合,隐约记得好像还被慧生灌过酒,吐得一塌糊涂。慧生是个极为率真的人,喝酒的时候天南海北聊什么都成,就是听不得人装逼,一有人满口不着四六地谈文艺谈思想,慧生就猛灌他。估计我被灌也是因为那时候比较二,在江湖上行走时不时还得靠几句生搬硬套的术语壮壮胆。有一次还撞见慧生酒后打架,不过不是发酒疯,是替人打抱不平,把两个欺负小女生的地痞打得遍地找牙。他打架的时候特别威武,有点金毛狮子谢逊的意思,标准的战神范儿,而一旦抱起吉他弹起琴来,又特别地安静、专注,像嵇康在树下打铁。

真正和慧生交往得稍微多点,还是在我念研究生以后,大概是97、98年那段时间。因为爱玩,我一个连简谱都得掰着手指头数着认的乐盲诗人居然和北大校内外一帮新老音乐青年混在了一起,他们中有的人弹琴是慧生手把手教出来的,有的人琴技深受慧生的影响,总之,大家伙都特别敬重慧生,经常去找他玩。那几年圆明园西门一带的画家村已经被有关机构像盲肠一样切除了,慧生没有像其他艺术家一样往宋庄、树村之类的地方迁移,他离不开圆明园那个独特的气场,于是就在圆明园东门那边租了个房子。那房子很不错,虽然很简陋,但正对着一池湖水,骑车经过一人多高的芦苇丛去见慧生的时候,颇有拜谒隐士的感觉。

我至今还记得有一个夏日的午后,我骑车跑到慧生家前面的池塘去钓鱼,在烈日下坐了半天,一条小鱼也没钓上,却听见慧生的屋子里传来了两个吉他高手飚琴的绝响。我走进屋,看见慧生和一个穿得特像乡镇企业家的土了吧唧的老哥们儿盘腿坐在地上,一人抱着一把琴在乐呵呵地对弹。所谓大隐隐于市,我打死也想不到刚才听到的绝妙琴声竟是那位土老哥弹出来的。慧生介绍说,那老哥哥是早年间在天津教琴的时候结识的故人,虽然不做音乐已经很多年,但琴友重逢,自然要以琴声叙旧。整个一下午,我都坐屋里听着,给他俩沏茶加水,基本没说话。他俩更没怎么说话,只管你一曲我一曲地弹着,你一个Dire Straits,我一个Led Zeppelin,你套上布鲁斯滑棒,我架上口琴,弹的恰好都是我喜欢的曲子,听得我神清气爽,彷佛同时被两个武林耆宿输入了真气。夕阳西下,天津老哥在和慧生合奏完最后一曲罗大佑之后放下了吉他,胳肢窝里夹上了一个乡镇企业家制式小公文包,拍了拍慧生的肩膀说了声保重,就从芦苇丛那边绝尘而去了。我完全看呆了,慧生意犹未尽,突然提出要教我学琴,窘得我立马骑车遁走。现在想来,真是后悔万分。

1998年夏天,我人生中遇到了一个坎,各种烦心事儿搅一块儿了不说,还因为一点破事儿和成府路的黑道结上了梁子,被一群小混混追杀得四处躲藏。有一天我躲到了慧生那儿,慧生得知个中原委了之后,大骂我没出息,这么点状况就愁得跟条废柴似的,以后怎么安身立命。骂归骂,慧生一边把我安置在他那儿住着、吃着,还给我弹琴解闷,一边亲自出面,找了个海淀这片金盆洗手很多年了的一个黑道前辈帮我摆平了追杀这档子事儿。这件事儿对我影响非常重大,以前我仗着自己曾经在中学的时候当过小混混,总是爱装牛逼、爱瞎激动,真到了被追杀的时候,才体会到什么叫恐惧和无力:就算我再怎么叛逆,我也已经被学院的环境无形中改造成了“百无一用是书生”的形态。慧生这位古道热肠的兄长在这个节骨眼上拉了我一把,让我渡过了难关,更让我在认识到了自己的虚妄之后开始努力做个靠谱的人,这个大恩,我永世难忘。

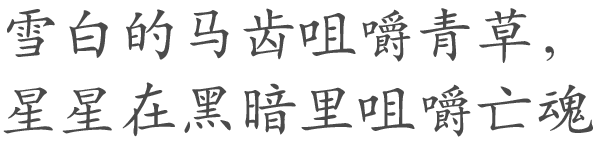

1999年之后我和慧生往来得少了,一是因为开始有了一摊自己的事儿,更主要的原因是我已经永久性地戒酒了,再不能陪着慧生开怀畅饮。但时不时,我和他也还是能在北大静园草坪上见到,大家伙儿围坐弹琴唱歌,骂一切可骂的,笑一切可笑的和不可笑的。我最后一次听慧生唱歌就是在静园草坪上,大概是在2000年的夏天。那天好几拨人无意中凑一块儿了,在琴上行走的朋友很多,印象中除了慧生,还有杨一、许秋汉、陈涌海、大杨、王敖、石可等人,还有现在不知是否尚在人世的诗人马骅,那晚我似乎是第一次听马骅弹唱他写的绝唱《青蛙》。那天晚上慧生弹得非常尽兴,唱了他谱曲的《九月》,也唱了他写的《圆明园的孩子》。《九月》其实我在那之前就听过很多次,但不知为何,那晚在盛大的星空下听这首歌,感觉尤其强烈。

我是90年代初读着海子的诗开始写诗的,尽管后来写的路子完全不同,但我对海子一直有一种村里出来的土孩子对乡村教师的崇敬和感激之情。那时候已经有不少人在给海子的诗谱曲了,但我觉得很多都是瞎胡闹,气场完全不搭,只有慧生谱的《九月》,听得我既觉得揪心又觉得酣畅,仔细想来,可能是因为在慧生的内心世界里面,有一条和海子的精神世界相通达的荒凉而寂寥的大道。海子这首诗悲气太重,如果要用音乐演绎出来,必须得有一种很有力量的东西把刺骨的悲气控制住,让它往开阔的地方走,而不是一味地渗到骨髓里自我销融掉。慧生的弹唱恰好就达到了这样的效果,他弹吉他的手法很独特,劲道很足,他的声音也异常苍劲,足以和悲气相抗,所以他演绎出来的《九月》让听的人几乎有过耳难忘的震撼感。当然,后来周云蓬的重新演绎的《九月》也是经典中的经典,云蓬的声音里有和慧生不一样的另一种强大的力量:包容力,吸纳一切苍凉并为一切悲伤的事体安魂的包容力。

2001年秋天,我听说慧生状况不是很好,那时候他已经搬出了圆明园东门,生活发生了一些变化。我一直琢磨着哪天去看看他。2001年11月的某天晚上,我记得特别清楚,那天是狮子座流行雨,我溜达出去看天上的热闹去了,那阵子我用的是爱立信大砖头手机,带着不方便,就搁在了宿舍里。等我深夜回来的时候,看见有一个未接来电,拨回去,是个公用电话,大概就是慧生住的那一带的,我没怎么在意,以为慧生酒瘾犯了,打电话拽人喝酒来着。几天后,我得知一个噩耗:张慧生在租的房子里上吊自杀了,就是在狮子座流星雨那个晚上。很长一段时间,甚至直到现在,我都一直在琢磨,为什么他会选择流星雨之夜离开人世,而那个电话如果打通了,他又会对我这么一个比较边缘的小兄弟说些什么话,我又能怎样劝他。他帮我渡过了人生中的一道坎,而我却没能帮到他什么,这么简洁明了的对比,是个人心里都不会好受。

慧生长得很帅,人中凹得特别鲜明,给人一种特别值得信赖的耿直感,有时候会留两撇很朴拙的小胡子。慧生辞世以后有那么几年,满大街都是切?格瓦拉的头像,我总是觉得这哥们儿的模样有点像什么人,有一天我突然想起来,对身边新一茬朋友说:“我发现切?格瓦拉长得特别像张慧生!”可惜,这新的一茬朋友里面没人知道他。我曾经一度以为慧生的《九月》会像当代的《广陵散》一样和他的热忱、他的友善、他的慷慨大气、他的1980年代一道在世间消失了,没曾想到后来又听见了周云蓬根据慧生的曲子整理、传唱的《九月》。我想慧生若是在天国得知此事,亦会开心得邀海子一道畅饮通宵。有多少人知道张慧生并不重要:一个歌者消失的生命和一首歌完全融为了一体,并在一个又一个惺惺相惜的歌者的嗓音中若隐若现地、无限次地复活,这正是我们热爱这个世界的理由之一。

2009年10月26日

(二)纪念张慧生

王敖

有时候,记忆的闸门打开,却并没有洪水般的往事涌来。往上看,是静悄悄的夜空,星星们仿佛投身于深海,它们习惯性地,略微神经质地微颤着。人,酒瓶,吉他互相需要,很想一起去捕捉旧日的歌声。这跟十多年前并无多少不同。可是如今,还没等抒情就肃穆了,不论那歌声多么像一捧浓烈奔放的野花。

90年代中期,很多人跟我一样,读的最多的诗人是海子,听的最熟的音乐是涅磐,想的最少是如何生存。经常愤怒,但没时间分析愤怒的对象。我也曾经真的相信,激情本身疯狂的旋转是不需要反省的。从一个角度看,这叫真正年轻的生命,该释放的绝对不会保留,要亢奋到随时都有可能爆发的程度。换一个角度看,这也是艺术青年们早晚要承认的,大学时代的很多行为倾向,都带有妄想狂转移成青年痴呆症的嫌疑,用慧生的话说,那是一种牛逼型的精神病。

97年初夏,我骑车路过北大静园草坪,听到有人在弹吉他唱歌。老远听着,觉得技术非常精湛,我想那一定是教我弹琴的巴特在跟人“查琴”。过去才发现,有两个人在弹唱,一个人在听,他们面前放了一堆酒瓶。慧生是其中弹得最好的,但看上去面目有点蛮横。另一个弹琴的人是北大毕业的许秋汉,当年还比较瘦,而且气度不凡。还有一位是中文系的一位老生,听我自我介绍以后,说他并不熟悉“晚辈”。听了这话,我就觉得没必要跟他浪费时间。后来经胡续东再次介绍,才继续说话。许秋汉赞美了巴特出色的技术,并谦虚地说,只要有巴特上场,他自己就有可能被观众撵下去。慧生具体说过什么,我已经忘记了,隐约记得他说很喜欢诗歌,似乎那天他还唱了海子的《九月》。

后来我跟许秋汉成了好友,也结识了他的一些朋友,比如唱民谣的杨一。有一天,许秋汉约了我和海淀的大杨一起去圆明园找慧生。这次算是跟慧生正式结交,而且发现他颇有趣。我弹琴基本上是刷琴,唱歌其实是嚎叫,但慧生听得很认真。许秋汉说,王敖,你这劲头可绝对要保持,并用某种方言说“关键的是要有激情!”慧生呵呵地笑,一副老大哥的样子,给人信任感。据许秋汉介绍,慧生练过拳,经常是一言不合就拔拳相向。但他对朋友却很温和,除了偶尔和身高一米九多的大杨较劲。

慧生对很多人的技术都很不以为然,但他对唐朝的老五评价很高,说他们在一起弹过琴。有次他来北大找我玩,宿舍已经熄灯了。只听见他在楼下喊,“王敖,下来弹琴吧!”我一激动,就到处找眼镜,然后拿吉他跑下去。弹不了多久,就变成他的独奏,因为他弹得实在太好,折腾到一两点,走的时候草坪上都空荡荡的。那时候我脾气非常急躁,人极瘦,远看就像一把刀在迎风招展。因为性格原因,跟朋友在一起也免不了自我中心的激烈碰撞,伤和气的事情也有不少。但我跟慧生从没有任何摩擦,有时候聊到诗歌,他都耐心地听我发表自己的狂论,对我的诗也一律表示欣赏。

慧生当时养了一只白猫,被我借回宿舍养了一段时间。那猫性情古怪,有时候慧生看它不顺眼,就揍它一顿。在我那里,该猫得到了纵容,但它眼神里总是有一种倍受压抑的感觉。我想,跟慧生一起生活,估计对它是有点难度。有一次,音乐协会办活动,来了很多人。为了保护女同胞不受调戏,慧生怒吼着跟一个台湾人打了起来。如果不是那人跑得飞快,估计慧生会把他打残。慧生给我讲过他在5±1期间的经历,说他当时逃到一个公厕里躲避,旁边有个人中了枪,问他要烟抽。慧生刚给他点上,那人头一歪就咽气了。后来,我在一首叫《长征》的诗里提到过这件事:

我靠着厕所酥软的墙,给死人点上烟,心说签证吧

厕所也是迷宫,伟人的线团引我们去瑞士银行

2000 年我出国前,遇到一些不痛快,导致情绪崩溃,头脑一片混乱,慧生一直鼓励我。慧生来北大找我告别那次,我们在艺苑食堂吃了饭,然后去静园草坪上唱歌喝酒。慧生劝我一切事情要看开,还是身体要紧。我隐约记得他说有个哥在美国,还说他也想去美国,找个音乐学院好好进修一下。有一对学生情侣跑过来,坐在我们身边听慧生唱歌。唱到一半,他们起身要走。慧生就说,我兄弟还没开唱呢,你们不准走,起来把那对学生拦住。我忍不住,说了慧生几句,他也不恼,就放人走了。我送他出了西南门,以后再也没有见过他。

在美国的时候,我听过关于慧生的一些消息,很让人担忧。后来有一天,我晚上赶论文一直到早晨,胡续东到网上告诉我,慧生自杀了。我听了以后,把刚吃的早饭都吐了。没多久,许秋汉告诉了我事情发生的经过。

2002 年我回国,朋友们为我在昌平举办了一个几十人的大party,颜峻去租了一辆公共车,把大家从地坛公园带过去。大家都喝了几杯之后,不知谁提起慧生已经走了,我和许秋汉抱头痛哭。前几天在网上看Led Zeppelin复出的演唱会,找出《天堂的阶梯》听了几遍,又想起了慧生。

十多年过去了,我30多了。回国跟老朋友见面,大家都改变了很多,但弹琴唱歌的时候,还是老样子。是啊,所谓的成熟,其实不过是做某些事情熟练了一些而已。但我毫无怀旧的意思,许秋汉说的激情(两个字分别发三声和四声),永远是我们的力量源泉。只不过,我不再那么容易上当,并对自己的荷尔蒙也保持了清醒。

很遗憾,到现在也没有专门为慧生写一首诗,或者歌曲。前段时间四川地震,我写了一首诗叫《航行》,录在这里,以寄哀思:

航行

我昏倒在床边的悬崖

昼夜的航行,让人回忆不起

漩涡的眼睛——那是我的黑手

为剧院镶的明珠,海盗却像更华丽的

魔术师,用巨斧砍掉我鼻尖的征尘,他转手

锯断了手持竹竿的祥林嫂,欢声如潮

梦里的亲人们,曾为毛主席重装电脑

我醒来,沙滩上儿时挖掘的洞穴,爬出

继续醒来的我,暗云般飞渡,大陆漂移在海面

晴空下的海胆,用触手拨着我的心率,水面上不远处

慢转的国家机器,在蛋壳里演奏着消音器,啊

哦,就像一片原地打转的小帆,给我们一点联系,在希望

和否认绝望之间,这时候,我听到远方的地震,越来越小的悬崖

挂着夜幕,熊猫的海洋祖先,在我的手里吐泡,还是啜泣

关上贝壳,世界无限多的滚珠,运转着最新的悲剧,其中有多少是眼泪

2008年6月