谈谈艾斯卡尔

我早已经厌倦听内地音乐了,似乎在我看来“老歌”以降的歌曲都带有明显的“娱乐大众而并非自娱”的倾向。猛然间发现艾斯卡尔,带给我一种久违的感觉和力量,2001年最有创造力与文化内含的音乐诞生了!尽管在大众的欣赏范围内,艾斯卡尔并非主流,但在一帮真正懂音乐的人心中,《祝福》已经是可以排前几位的经典唱片了。

艾斯卡尔从新疆电影学校毕业以后就分到电影制片厂放电影。“当时也喜欢搞音乐,就是瞎玩呗。”他说。当时艾斯卡尔组建了自己的乐队“赛亚西”,每年都有一些调整,导演看到他们排练,跟艾斯卡尔说:“我要拍一部电影,你做主角罢。”艾斯卡尔只当那是开玩笑,并没有当真,就去北京了。可是电影场叫他回去,“这要我当男主角,真是没想到。”他用生硬的普通话说。艾斯卡尔主演《西部舞狂》并演唱主题曲,这成为他事业的重要转折点,他也成为乌鲁木齐家喻户晓的明星,许多人要他签名合影,“当时不好意思签名,怕写错字。”从此便一发不可收拾,艾斯卡尔拍完三部电影之后,发觉“拍戏是在浪费时间”,于是开始走上创作之路。 1991年“灰狼”乐队的成立,艾斯卡尔开始被大家认识并且认可。三年后艾斯卡尔走向职业歌手,他签约了当时小有名气的“字母唱片”,并发行了首张单曲《努普拉》。当时在新疆巡演,“当时崔健可以全国演出,我们在新疆,但也是体育馆呀。”他的话中可以听出对过去的认识,那时还是很不容易的,“那是自己的东西不多,还不成熟。”接着又录了第二只单曲《老婆》。1996年,艾斯卡尔和他的乐队终于出版发行了第一张专辑《灰狼》,但是由于经验不足,效果并不很好,“真是可惜,那张算是我们的精品。”艾斯卡尔不由的叹息。加之,由于宣传等多方面原因,这张专辑在国内并未引起很大的反响,之后便没有关于艾斯卡尔的任何消息。

1991年,艾斯卡尔来到北京,也经常往返于北京与新疆之间,主要是探亲。“感到孤独吗?”我问。“没有孤独,有音乐就不孤独,做音乐不怕孤独,只是有一点思念家乡的亲人。”他说。艾斯卡尔喜欢秋天,因为那会让他回想起小时候的事情,“那时候无忧无虑,没有现在这样复杂,觉得什么都好听,有个片子就能把主题歌唱得很好。”“那你经常怀旧吗?”我又问。“现在就很少,可是许多老歌手又复出了,我想有这方面原因罢,要是邓丽君在世,还会很火!”怀旧,对艾斯卡尔来说,是必要的,他也时常用它来解释人情的东西。

艾斯卡尔的哥哥在北京居住多年。因而,为初来乍到的艾斯卡尔不少帮助。“刚到北京谈不上困难,在新疆演唱攒了点钱,租平房住,很便宜。”一个人来北京不算困难能,等到乐队都来了,困难就越来越突出的摆在面前。“开始有苦日子了,”艾斯卡尔仍在追忆过去,“有些人想打车,打一个星期后发现太贵了,于是坐地铁,五毛钱的地铁票,但是后来还是坐公车了,晚上没有公车就走回家。”许多来北京的乐队都经历过这样的失落。有一次,他们手里有十块钱,有人提出打车罢,可是艾斯卡尔反对说“十块钱可以做菜,干吗打车呢?”那时好多人都哭过,但是日子并非艰苦的无法承受,“毕竟我们不是顿顿吃方便面。”艾斯卡尔说唐朝、黑豹起初都是一样的艰苦,只是后来演出机会多了,发财就开始消费,手机、车子。“我们不是火得一塌糊。”艾斯卡尔说,“圈里人喜欢,他们说:‘像我们这样搞音乐的人太少了!’”但是,艾斯卡尔有这份执着,“我就是做音乐,只要饿不死就有音乐!”他坚定的说,“有钱以后我可以搞一个好的工作室,但我不会挥霍。”因为,艾斯卡尔的品德告诉他不是那样的人。

去年在三大男高音演唱会之前,艾斯卡尔和他的乐队应邀做垫场演出,这是一场普普通通的演出,却让更多的人了解了艾斯卡尔的“世界音乐”。“我们出来,唱第一首歌,观众开始鼓掌,然后情绪高涨,四首歌就已经手舞足蹈,突然停止。”当时,很多观众都还沉浸在音乐的氛围中,“我想他们被我们的音乐感动了。”艾斯卡尔说。

艾斯卡尔曾经说在新疆有一些乞丐,他们在要饭的时候都喜欢唱歌,而且他们每个人的歌都不一样。有一天,艾斯卡尔正在睡觉,然听到窗外传来一阵非常优美动听的旋律,有个乞丐在外面拿着“萨巴伊”唱歌,睡得正香听到外面的歌声,“那真是好听”艾斯卡尔感叹,“真的有人在唱歌,他的嗓子特别像我。”他没有靠得很近,没有离得很近,“大家会认出我”,艾斯卡尔要求他再唱一首。他从老人的音乐里的到了灵感,感受到民族文化的力量。我不敢说《祝福》是否源于这个故事,但是可以听出悲悯的情怀,艾斯卡尔沙哑辽阔的嗓音为表现音乐的主题贡献不小。“我四处奔波,到处寻找,寻找我自己。遇见一个善良的乞丐,听到你的传奇。回到家里翻开那书本,寻找你的事迹,翻来翻去历史课里没有你自己。”凡夫俗子的历史只能流传于民间,史书的历史终究是被精英们修改、歪曲的赝品,曾有学者这样怒斥“历史”。艾斯卡尔深深地祝福他们,“安拉一声我能为你祈祷,能为你唱首歌;安拉一声,改变我所有,改变我从前的梦。”改变背井离乡的被异化,回到梦中的故乡。

在《回家》中,艾斯卡尔吟唱着自己在北京苦苦追寻音乐梦想,对内心对故乡对恋人的思念惆怅和对理想的执着追求。艾斯卡尔在北京到了十年,他面对和故乡完全不同的环境、人群甚至是语言和文化习惯,却没能抹去维族的最深的印记,他至今说话不带京腔。这种人文环境和文化沟通的双重撞击让艾斯卡尔迷茫,“有谁不能再想那过去,忘掉自己,我多想回到我的家里,再说句土语。”在孩子的呀呀语声中,儿时与现在的巨大反差凸现,在京城“我说的故事没有人理,我只能告诉我自己”。继而则是用维语唱出的坚持,“年轻的我,就为了下一代”,所以,“我不想再等待,成为你现在,请不要嘲笑”。寂寥的琴声与羌笛衬托出内心的空旷,他的歌声似乎可以穿过大山沙漠抵达遥远的故乡,尽管连鸟儿都飞断了翅膀。“我主要体现人在北京,家在新疆的感受,许多人都会有类似的相反,我想给他们更大的想像空间。”艾斯卡尔解释自己的“世界音乐”:我可能在唱汉语、维语或英语,但实际上什么也不是,我不想有地域的局限。

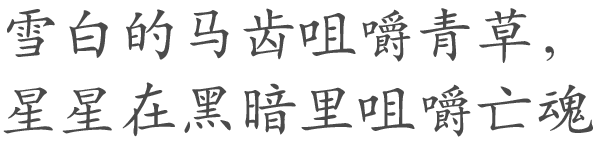

而在《谁的悲伤》,一个早已改变的灵魂在听艾斯卡尔恍惚的问:“谁把虚伪给了你,你不像真的在骗自己,谁困扰着你,你去问问天山问问地,谁是你情敌?”岁月的流逝不是容颜衰老的理由,“揭开面纱我看清了你,脸上血色已没几滴,谁夺走了你的美丽?谁在改变着你?你又有多少的委屈?谁会理解你?”一连串的疑问,“你”早已不是以前的你,因为蒙上的面纱是内心的隔阂空虚的表现,而“蒙着眼睛是过去,让我看看我自己”则是男人懵懂中的自省。正如里尔克的诗云——没有认清痛苦,也没有学会爱情,死亡对我们的陌生,还不曾揭开面纱,唯有大地上的歌声如风,在颂扬,在欢呼。放到艾斯卡尔的歌里,最后两句应该改成“在追寻,在思索”。

并非维语和少数民族民间乐器只适合表现伤感的主题,无论是有些摇滚味的《玛露夏》还是骄傲的《鹰》,都是他豪放个性的表露。“新疆音乐风格很多,悲伤欢快都有,新疆民族很欢快但是也有伤感,我只代表自己的感受。”

《祝福》是灰狼的嚎叫,他并非只是内心的宣泄,而是对生活沉淀的提炼,他站在时代的十字路口,怀念着过去,幻想未来,叫出苦闷惆怅与记忆。艾斯卡尔说:“我基本上表现新疆的文化,但只是一点点,新疆是我的力量,需要很长时间去学习。”他的名字在维语中是战士的意思,联想他的经历,我发现,他就是音乐的战士!